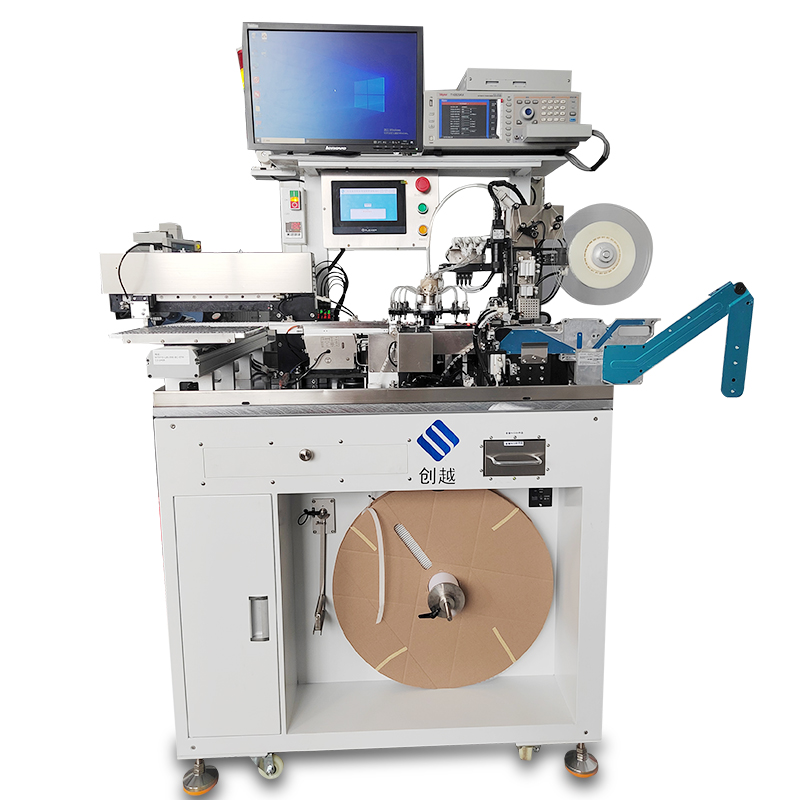

走进现代电子制造车间,你会发现一个有趣的现象:曾经坐满工人的编带岗位,如今被一台台高效运转的全自动编带机取代。机器精准地将微小的电子元件吸入、检测、定位,然后封装在载带中,整个流程行云流水,几乎不需要人工干预。

这样的场景不禁让人心生疑问:全自动编带机,是不是在抢工人们的饭碗?

在传统电子制造环节,编带作业曾是典型的劳动密集型工序。工人们需要长时间保持高度专注,用肉眼检查微小的电阻、电容、晶体管等元件,然后将它们手工放入载带中。这不仅效率低下,而且易出错,对人眼的损耗也很大。

全自动编带机的出现彻底改变了这一局面。它能够24小时不间断工作,速度可达人工的数十倍,且精度极高,几乎杜绝了误操作。对于追求高品质和一致性的电子制造业来说,这无疑是质的飞跃。

从表面看,一台全自动编带机确实替代了多个手工岗位。但我们不妨深入思考:这些被替代的岗位本身是否存在问题?

那些重复性极高、对视力损害大、几乎没有任何技能提升空间的工作,真的值得人们长期从事吗?还是说,自动化的到来,实际上是将工人们从这种单调、繁重的工作中解放出来?

在多家已引入全自动编带机的工厂中,我们发现了一个共同点:最优秀的操作工并没有失业,而是转型为设备管理员、质量监控员和技术维护员。他们的工作内容从简单重复的体力劳动,转向了需要更多技能和知识的设备管理。

全自动编带机的普及,催生了一系列新的就业岗位:

设备操作员:需要懂得机器原理和基本编程

维护工程师:负责日常保养和故障排除

质量管控专员:利用机器提供的数据进行质量分析

技术支援人员:协助优化编带工艺参数

这些岗位不仅工作环境更好,薪资水平也普遍高于原来的手工岗位。

当然,转型并非没有阵痛。对于年龄偏大、学习能力较弱的工人来说,掌握新技能确实是一大挑战。这也对企业的员工培训和政府的职业培训体系提出了更高要求。

从宏观角度看,全自动编带机的普及不是选择,而是必然。

随着电子元件越来越微型化,人工编带已难以满足精度要求;消费电子产品更新换代速度加快,对生产效率提出了更高标准;年轻一代越来越不愿从事单调重复的手工作业,导致制造业普遍面临“招工难”问题。

在这些因素共同驱动下,自动化不再是“要不要”的问题,而是“多快”实现的问题。

回顾历史,从蒸汽机到计算机,每一次技术革命都会引发对就业的担忧,但最终都创造了更多、更好的工作机会。全自动编带机也不例外。

它不是在抢工人的饭碗,而是在改变饭碗的形态——从铁饭碗变成金饭碗,从靠体力吃饭变为靠技能吃饭。

对于从业者而言,关键在于保持学习的心态,主动适应技术变革;对于企业而言,则需要重视员工再培训,帮助工人顺利完成转型;对于社会而言,应建立完善的职业教育和转型支持体系。

未来的电子制造工厂,不会是“无人车间”,而是人机协作的智慧工厂——机器负责重复性、精确性工作,人类负责创造性、管理性和决策性工作。在这种新的分工模式下,企业和员工都能赢得更大的发展空间。

所以,全自动编带机不是终点,而是电子制造业转型升级的新起点。